WORKSHOP LANDの相内洋輔(あいない ようすけ)です。コロナによる制限がだいぶ落ち着いてきまして、一時期は100%オンライン開催だったワークショップも、今はほとんど対面での開催に戻ってきました。

オンラインワークショップも様々な利点がありますが、やっぱり私は、目の前の人のリアルな心の機微を感じながらのワークショップが好きだな。

今日はリアルなワークショップの成果を高めるための意外なポイント、椅子の配置について書きたいと思います。「たかが椅子並べ」と侮ることなかれ!

椅子は「人」だと思って並べる

私はリアル会場でワークショップの開催準備をする際は、必ず時間を取って椅子の配置を確認しています。参加者の集中力は、椅子の配置が悪ければガタガタになり、適切であれば高まるからです。そのため私は、椅子はmm単位にこだわって椅子を配置しています。

この時に重要なのが、椅子を人と思って並べる意識です。

椅子を椅子と思って扱うとーーモノをただモノとして捉えると、

隣の椅子との距離が近かったり、斜めになっていたり、前方の投影資料が見えない角度になっていたりしていても、あまり気にならなかったりします。こちらは無造作なやっつけ仕事になりがちです。

一方、椅子を人として扱うと全く違う世界が見えてきます。

どんな距離感だとグループワークに参加しやすいか、セーフティゾーンを侵害しないか、ストレスなくファシリテーターの指示に耳を傾けられるかなど、様々な観点に思いを馳せることができるようになります。

つまり椅子を人として扱えば、ワークショップの成果を最大化するための配置が、自然と見えてくるのです。

備品の配置にも気を配って

椅子の配置と同じように、プロッキーやポストイットの並べ方、備品の整理なども、地味でありますが場作りの質に直結します。

たとえば自分のグループのテーブルに案内された時、プロッキーやポストイットが乱雑に置かれていたらどうでしょう? もちろん気にならない方もいると思いますが、(なんかイヤだな)と違和感を持つ方もいれば、(うわー雑だな)と嫌悪感を持つ方もいるはずです。

そしてここからが大問題ですが、これらの違和感や嫌悪感は、(こんな感じだと、今日のワークショップは期待できないな)というレッテルを貼るに十分過ぎる根拠となってしまうのです。

こうなると参加者は自然と粗探しモードへ突入してしまい、見聞きする物の全てをチェックし出します。そして何か突っ込みどころを見つけるたびに(だからダメ)というジャッジを次々と下すのです。これではいいワークショップになろうはずもありません。

空間が整えばワークショップの成果は最大に

ですからワークショップの準備では、開幕前に空間をしっかり整えておくことが大切なのです。椅子や備品の配置を通じて、その場に足を踏み入れただけでピンっと背筋が伸びるような空間を作ることができたら、その日のワークショップでは素晴らしい成果が生まれることでしょう。ぜひ意識してみていただきたいです。

私はここまで書いたことで、次は机のレイアウトについても書かなければならないことにハッと気づきました。というのは、この記事を読むと、机を一糸乱れず並べたくなるのではないか、と感じたからです。学校とか、会議室のように。

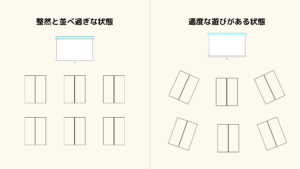

先に少しだけ書いておくと、私は机を整然と並べることは、多くのワークショップにとって逆効果だと思っているのですね。図にすると下記のような感じです。

左側のレイアウトだとあんまり盛り上がらなかったりするので、私は右側推奨です。この点については、別の記事で詳しくご紹介ようと思います。

今日はここまで。

対話をもっとおもしろく。

相内 洋輔

◆ワークショップや研修のご相談は下記から◆

どうぞお気軽にお問い合わせください。

コメント