WORKSHOP LANDの相内洋輔(あいない ようすけ)です。

私は東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科でワークショップやファシリテーションについて講義をしているのですが、先日学生から「参加者全員が楽しめるワークはなかなか思いつきませんでした」というコメントをいただきました。ワークショップデザインにおいてとても大切な視点だなあと、嬉しくなりました。

例えば高校のクラスなんかを想像していただけるとイメージがつきやすいのではと思いますが、趣味や部活、性格がバラバラな30名程度の人々全員が楽しめるワークを考えるって、確かに至難です。

ボリュームゾーンを捉えたワーク設計が最も満足度を高める

でも、ワークショップに来てくださる方々には、それぞれに満足していただきたいですよね。私も本当にそう思います。ただ残念ながら、全方位に完璧に配慮が行き届いたワーク設計は、前述の通り困難を極めるのです。八方美人ではうまくいきません。

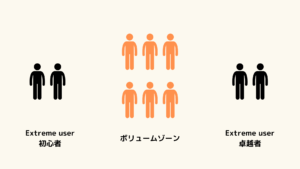

この難題に対して、私は長年の実践から、「ボリュームゾーンの参加者」を対象にワークを考えることが最も参加者の満足度を高めると感じております。

企業のマーケティング戦略の一つとして、エクストリームユーザーに着目するという考え方があります。エクストリームとは、「極端な」とか、「徹底的な」という意味です。

それに対して、商品やサービスを企業の想定通りに使う人々のことを「ボリュームゾーン」と呼びますが、ワークショップのワーク案は、このゾーンの人々≒普通の人々を対象に考えるとちょうど良い塩梅になりやすいのです。

図にするとこんな感じです。

ワークショップは情報収集力が成否を分ける

エクストリームユーザーに合わせたワーク設計をすると、大多数の方々にとって快適ではない難易度(簡単すぎる or 難しすぎる)のワークになってしまい、ワークショップへの没入感が生まれません。

一方、ボリュームゾーンへ向けたワーク設計を行うと、相互のセグメント間で良い協力が芽生え、お互いの満足度に繋がりやすくなります。

このイメージを掴んでいただくために極めて単純化した例えを書かせていただきますが、7歳・5歳・3歳の子どもたちが一緒に遊ぶ時、どの子を対象に遊びを選ぶ? という状況があったとします。

- 3歳向けの遊びだと、上の2人には簡単すぎて飽きてしまった

- 7歳向けの遊びだと、下の2人には難しすぎて参加できなかった

- 5歳向けの遊びだと、それぞれがフォローし合いながら、皆で楽しく遊べた

こういう構造が、ワークショップの参加者間にも生じるのだと思うのです。

そのためワークショップデザインにおいては、各ワークショップに参加してくださる方々の情報をしっかりと集め、どのような特徴をお持ちで、どのような能力や経験を持った方がちょうどボリュームゾーンと言えそうかを推し量ることが大切です。

以前に素晴らしいワークショップをデザインするには「情報収集」が必要だ。という記事でも紹介しましたが、事前の情報収集はワークショップデザインの肝なのです。

情報不足のまま設計されたワークショップはエラーに繋がりやすく、確かな情報の数々を起点に設計されたワークショップは芯を食った内容になりやすい。声を大にしてお伝えしたいポイントです。

今日はここまで。

対話をもっとおもしろく。

相内 洋輔

◆ワークショップや研修のご相談は下記から◆

どうぞお気軽にお問い合わせください。

コメント